海口特色書店賦能城市文化空間 “書店+”催生椰城別樣書香

一間書店,可以成為一條街區的閱讀空間;一群書店,可以鑄成一座城市的文化地標。

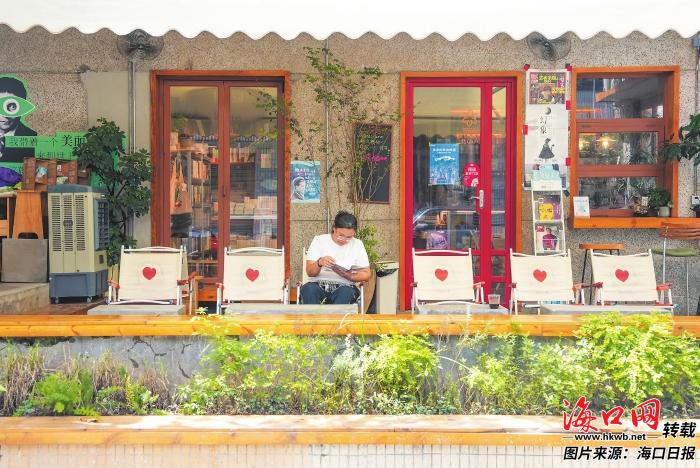

在龍華區玉河路的轉角,藏著一處靜謐天地——“親愛的蘇”書店。它安靜地坐落于濱海新村老社區中,店面雖不大,卻洋溢著書香與文藝氣息,讓人瞬間沉浸于書香世界。

在龍華區玉河路的轉角,與喧鬧街市一墻之隔,藏著一處靜謐天地——“親愛的蘇”書店,將書店打造成“深夜食堂”,是其一大特色。記者 楊鶴 攝

如今,越來越多以“書店+”為模式的特色書店,正逐漸成為海口這座城市的文化新地標。它們通過多元的文化活動與豐富的服務體驗,將體驗經濟、文化自信與消費升級三重浪潮相融合,以空間為紙、文化為墨,書寫出文旅融合的新范式。

悄然轉型 打造復合型文化空間

隨著市民精神消費需求的提升,越來越多書店深度融入人們的日常生活,成為承載閱讀、休閑、社交與情感療愈功能的復合型文化空間。

在海口灣畔,云洞圖書館已成為市民游客的熱門打卡地,不僅為城市增添了濃厚的文化底蘊,也提升了海口的吸引力。“在這里可以閱讀,也可以追逐一場海上日落,讓身心徹底放松。”9月22日,市民李冉欣告訴記者,她之前還在云洞圖書館參加了一場小型音樂會,那是一次非常奇妙的文化體驗。

將書店打造成“深夜食堂”,是“親愛的蘇”書店的一大特色。今年世界讀書日當天,“親愛的蘇”書店在濱海新村正式開業,吸引不少市民游客慕名而來。“我們定位為以年輕讀者為核心、主打文學類圖書的獨立書店。”書店主理人蘇拉介紹,營業時間從上午11點持續到次日凌晨1點。市民趙燕習慣下班后來到這里,點一杯咖啡,選一本小說,窩在椅子里靜靜閱讀至深夜,“那是一種真正的放空,讓我從日常壓力中抽離出來。”

開設在海口FUNBAY自在灣街區的“書爸爸”是一家具有海島特色的書店,讀者不僅可以在店內閱讀,成為會員還可免費借書15天。記者 楊鶴 攝

帶有海島特色的書店,也吸引著市民游客前來體驗。位于海口FUNBAY自在灣街區的“書爸爸”店里,落地玻璃窗將海景與室內的暖光柔和銜接,書架間錯落擺放著布藝沙發和原木小桌。讀者不僅可以在店內閱讀,成為會員還可免費借書15天。

“讀紙質書對深層次思考的重要性,是線上或電子閱讀難以替代的。”“書爸爸”店長齊雪萌表示,如今的書店已深度參與城市文化建設,服務于社區及讀者的閱讀需求,成為與城市、社區和讀者共生共創的文化空間。她透露:“每天都有許多年輕游客來到自在灣欣賞最美落日。我們計劃在店內推出并展示海南本土特色產品,積極推介海南文旅資源。”

服務延伸 創新文化消費新體驗

連日來,記者走訪發現,更多書店正積極突破傳統運營模式,多元化發展已成為主流趨勢。這些閱讀空間通過氛圍營造、業態融合與服務延伸,重新定義人與書的“相遇”方式。它們打破傳統功能邊界,融入咖啡、輕食、文創、社交及親子互動等多種元素,成為現代人尋求精神慰藉、實現自我提升的城市文化客廳。

在“親愛的蘇”書店,主理人蘇拉積極拓展經營思路,引入咖啡與夜間精釀,并深度聯動海南本土藝術家,上架融合椰島風情的書簽、明信片、帆布包等文創產品,豐富經營品類。書店還不定期舉辦主題展覽,策劃“學術酒吧”沙龍、作家簽售與創作分享會等活動,為年輕人的業余生活增添更多選擇與溫度。

海口日月廣場的新華書店(海島書香書店)藏書豐富、環境優美,深受讀者喜愛。圖為市民正在享受閱讀時光。記者 楊鶴 攝

走進海口日月廣場的新華書店(海島書香書店),仿佛步入一個文化綜合體。這里不僅藏書豐富、環境優美,業態也呈現多元化:提供海南文化IP原創文創產品、“萌寵+輕食”服務、收費自習室,并常態化開展海島科普講堂、中英文繪本朗讀大賽、親子閱讀、假期托管等活動。“這里服務周到、體驗好,活動豐富。”市民陳載林如此評價。

海南省出版發行集團有限公司黨委書記、董事長,海南鳳凰新華出版發行有限責任公司黨委書記、董事長吳斌介紹,日月廣場的新華書店(海島書香書店)以多元業態和沉浸式體驗吸引更多讀者,重塑書店與人、與社區、與城市的關系。自去年8月開業至今,該書店已接待讀者超過30萬人次,舉辦127場各類文化教育活動,成為海南具有代表性的文化展示窗口。

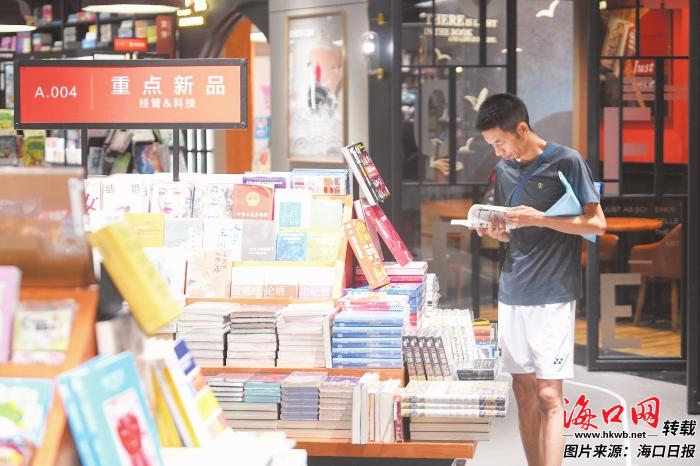

開設在萬象城的“西西弗”書店,成為人流聚集地。圖為市民正在挑選書籍。記者 楊鶴 攝

開設在大型商場內的書店,也成為人流聚集地。“孩子非常喜歡這里,一有時間就會來看書寫作業。”9月20日,在萬象城的“西西弗”書店,市民張杉為孩子辦理了會員,方便孩子購書消費。

文旅融合 推動“流量”轉變“留量”

如何讓書店更好地賦能城市文化空間拓展,走出一條特色發展之路,各方正在積極探索。

“山海有禮——海南省圖書館文創空間”內,仿真動植物元素營造出一片自然野趣之境,為讀者帶來獨特的沉浸式體驗。記者 楊鶴 攝

位于國興大道的“山海有禮”聯合省圖書館,為消費者帶來獨特的文化體驗。店內提供多種海南文創產品,并舉辦展覽、分享會等活動,在業內積累了一定知名度。“山海有禮——海南省圖書館文創空間”運營負責人明瀟認為,書店可以聯合政府、學校、機構等開展特色文旅、研學、主題沙龍活動,舉辦音樂、戲劇、藝術等分享會,不斷增強顧客黏性,“留住老顧客、吸引新顧客”,打造特色文化名片。

吳斌表示,在數字化時代背景下,書店需通過機制、載體與陣地的全方位創新,緊跟消費趨勢,實現自身迭代升級,既堅守文化使命,也為城市注入更多文化活力。

海口市政協委員陳威建議,政府應強化精準政策扶持,設立實體書店創新發展專項資金,對在業態融合、空間改造、文化活動等方面表現突出的書店給予獎勵或補貼,鼓勵其打造城市文化地標。在深化業態融合方面,書店除經營咖啡、文創等常規產品外,還應探索與本地手工藝、非遺體驗相結合,不斷拓展服務邊界。

記者了解到,海口市旅文局聯合社會資源,在商圈、社區、特色商業街區等地打造了3家多業態、各具特色的城市書房,構建獨特的閱讀文化空間,為書香海口添彩。“今年我們已與位于紅燕堂休閑街區的‘細水長流書局’合作共建城市書房,為市民游客提供新的去處。書籍和借閱設備已配置到位,未來將不定期開展相關閱讀活動。”市旅文局文化藝術科負責人介紹,城市書房不僅能有效擴展圖書服務功能,還兼具其他業態屬性,成為文旅融合發展的新引擎,為城市文旅注入活力。

記者手記

業態融合書店“破圈”生長

眼下,海口的一些實體書店經營模式不斷創新,邊界不斷拓展,憑借美學空間、復合業態與文化策展能力,正從單純的圖書賣場蛻變為城市文化地標與旅游打卡點。

這些新型書店的核心競爭力,在于業態融合的系統性。書店可以“加活動”,通過舉辦親子閱讀、文化講座、藝術展覽等,將閱讀與生活深度融合,為讀者提供豐富的文化體驗,讓特色閱讀成為一種新的生活方式;也可以“加景區”,串聯本地獨特資源,以本地特色吸引“流量”,如借助自然風光、漁村文化等,將書店打造為文旅新場景,使其成為文化旅游線路的一部分——海口的辛生書屋、云洞圖書館等就是成功示范。

書店能成為城市的“新地標”,不應僅是物理坐標,更應是精神磁場,是城市的“思想會客廳”。實體書店與城市文化共榮共生,是我們樂于見到的景象——書店可與酒店、古村、交通樞紐等合作,打造特色文旅產品;可與文創產業結合,開發具有文化特色的商品;還可與數字技術融合,構建線上線下聯動的文旅體驗。

相信,更多海口書店將通過創新經營模式,推動多元業態融合,提升文化體驗,打造具有地方特色的文旅品牌,成為城市的文化名片,為文旅發展注入新的活力。

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

dde4efdd-c98b-46f8-aa91-f3771ae5fe7e.jpg)

f548826d-25b0-4013-a626-a52c82a7fd75_zsize.jpg)

57c89ad1-4945-45aa-8997-ff1d4abe451d.jpg)

0742e8a4-400c-432e-a84f-90bbeb339c94.jpg)