從南海衛士到鄉村振興先鋒 | 石遵燦:變換戰場不改為民初心

海口網11月15日消息(記者謝昀惠 特約記者陳創淼)從三沙海防前沿到海南基層鄉鎮,海口市秀英區東山鎮農業服務中心負責人石遵燦完成了人生角色的重大轉變。

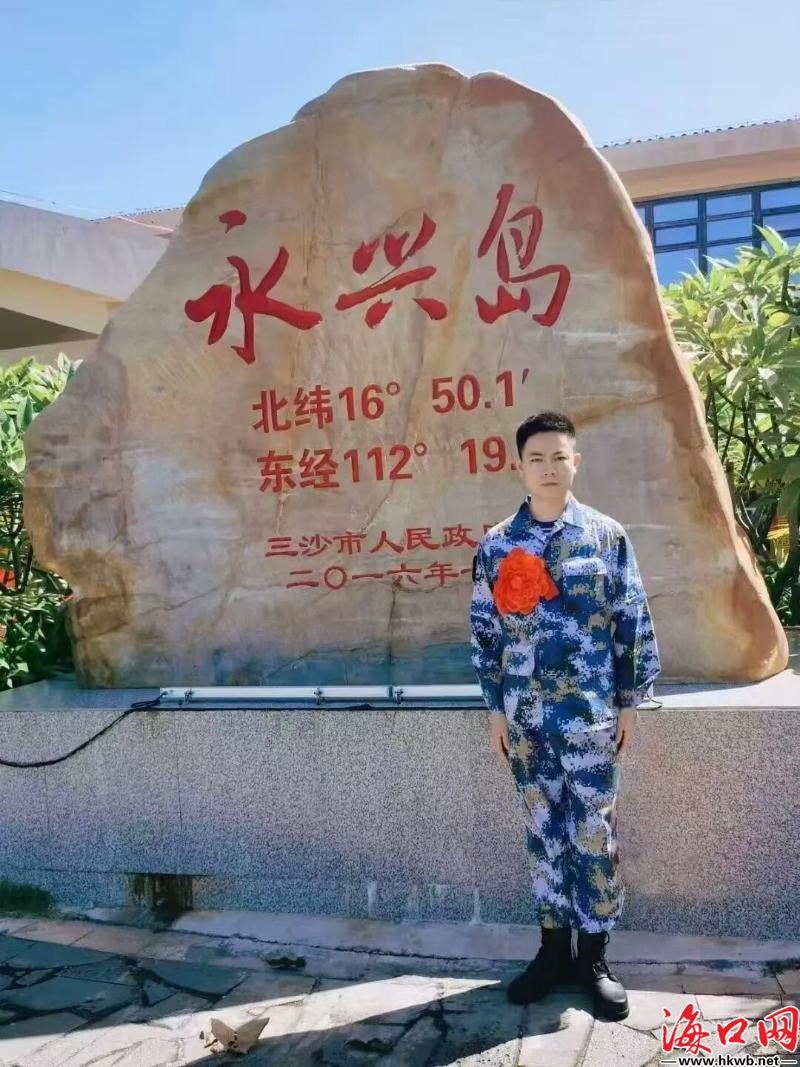

昔日,他與驚濤為伴,將熱血青春熔鑄于祖國的海防線上。今朝,他與稻浪同行,把軍人本色揮灑在鄉村振興之路。褪去“天空藍”,披上“生態綠”,石遵燦用實干與情懷,在東山鎮的沃野田疇間深耕著鄉村振興的壯美畫卷。

十二載海防淬煉忠誠本色

初到海防一線的石遵燦,在一次深夜巡邏中,突遇特大暴風雨,他在齊腰深的海水中加固哨位,雙手被礁石劃破卻死死護住觀測設備。“只要我人在,海疆就無恙”——這樸素的信念成為他軍旅生涯最深刻的印記。

在扎根西沙的日日夜夜里,每一次值班執勤,都是對他意志的考驗;每一次與惡劣天氣的對抗,都讓他的信念更加堅定;每一次愛民助民活動,都加深了他與人民群眾的情感紐帶。十二年軍旅生涯不僅淬煉出他“逢山開路,遇水架橋”的魄力,更讓他讀懂了軍人“保家衛國”的千鈞重量。

鄉村振興戰場續寫軍人擔當

退役后,石遵燦選擇投身鄉村振興一線。初到東山鎮,語言成為第一道關卡。為打破溝通壁壘,他白天走村入戶,晚上自學方言,三個月走訪217戶村民,寫下136頁民情筆記,最終能用流利方言與村民暢談。

得知射釵村灌溉渠年久失修導致800畝農田減產,他立下“軍令狀”,多方協調資金,日夜守在工地,甚至自掏腰包墊付材料款。最終,清澈的水流滋潤了干涸的農田,當年即為村民實現增產增收。

蹚出熱帶農業致富新路

鄉村振興要靠產業,產業發展要有特色。東山鎮作為海口市冬季瓜菜主供應地,石遵燦錨定“冬季瓜菜小鎮”定位,全力推動品牌培育。

在品牌培育初期,石遵燦遇到了很多困難。當地的農產品雖然品質不錯,但缺乏知名度,在市場上的競爭力不強。為了打開市場,他帶領團隊四處參展推介。在一次展銷會上,由于展位位置偏僻,前來咨詢的客戶很少。石遵燦沒有氣餒,他主動帶著農產品到各個展位去推銷,向客戶介紹產品的特點和優勢。經過不懈努力,終于有幾家經銷商對他們的產品產生了興趣,并達成了合作意向。

目前,以市級馬坡洋現代產業園的常年及冬季瓜菜為代表,“東山藠頭”“玉下百香果”等特色農產品,已成功打入省內外市場。

石遵燦還引入智能化農業設備,提升生產效率,帶動農民增收致富,實現了農業產業的高質量發展。

在引入智能化設備時,部分農民對新設備的操作和維護心存顧慮,擔心自己無法掌握。石遵燦專門組織了培訓班,邀請專業技術人員為農民進行講解和示范。他還親自到田間地頭,指導農民使用設備。

經過一段時間的培訓和實踐,農民們逐漸掌握了設備的使用方法,生產效率得到了顯著提升。

“以前覺得當兵只會站崗,現在用無人機巡田,才懂科技也是新農具。”石遵燦操作著噴灑農藥的無人機,掠過綠油油的水稻田。

風雨逆行守護萬家燈火

2024年臺風“摩羯”即將登陸之際,按照鎮委鎮政府的部署,石遵燦負責東山村農作物的搶收動員和老舊房屋的群眾轉移工作。

東山村的菜農王阿婆守著自己家的20畝菜地猶豫不決,“現在收自己的20畝葉菜,一畝可能才產600斤,過幾天收的話一畝能產800斤。”石遵燦一邊耐心地給村民講解臺風的危害性,一邊積極對接電商平臺以高于市場價的價格來收購王阿婆家的蔬菜。

石遵燦與全鎮干部密切配合,48小時內共同完成搶收蔬菜2100畝、轉移群眾138人,盡最大可能減少人員傷亡和財產損失,有力保障了村民的生命財產安全。

臺風過后,石遵燦帶頭組建“東山再起”助農志愿服務隊,協調農業專家開展災后復產培訓,帶領村民迅速開展生產自救,指導農民修剪受損果樹,補種農作物,盡快恢復農業生產。

從“天空藍”到“生態綠”,變的是戰場,不變的是為民初心。石遵燦用實際行動詮釋著“退役不褪色”的軍人本色,在鄉村振興的新戰場上繼續奮勇前行。

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

a14532d9-a345-416b-aedc-1b271c2b7acf.jpg)

820faa0e-4642-417e-a606-78a02310b4e3.jpg)

bcecadf1-9a37-424a-9664-111e3214ecab.jpg)