踐行“兩山”理念,海口全域建設美麗海灣 海更藍、灘更凈、灣更美……

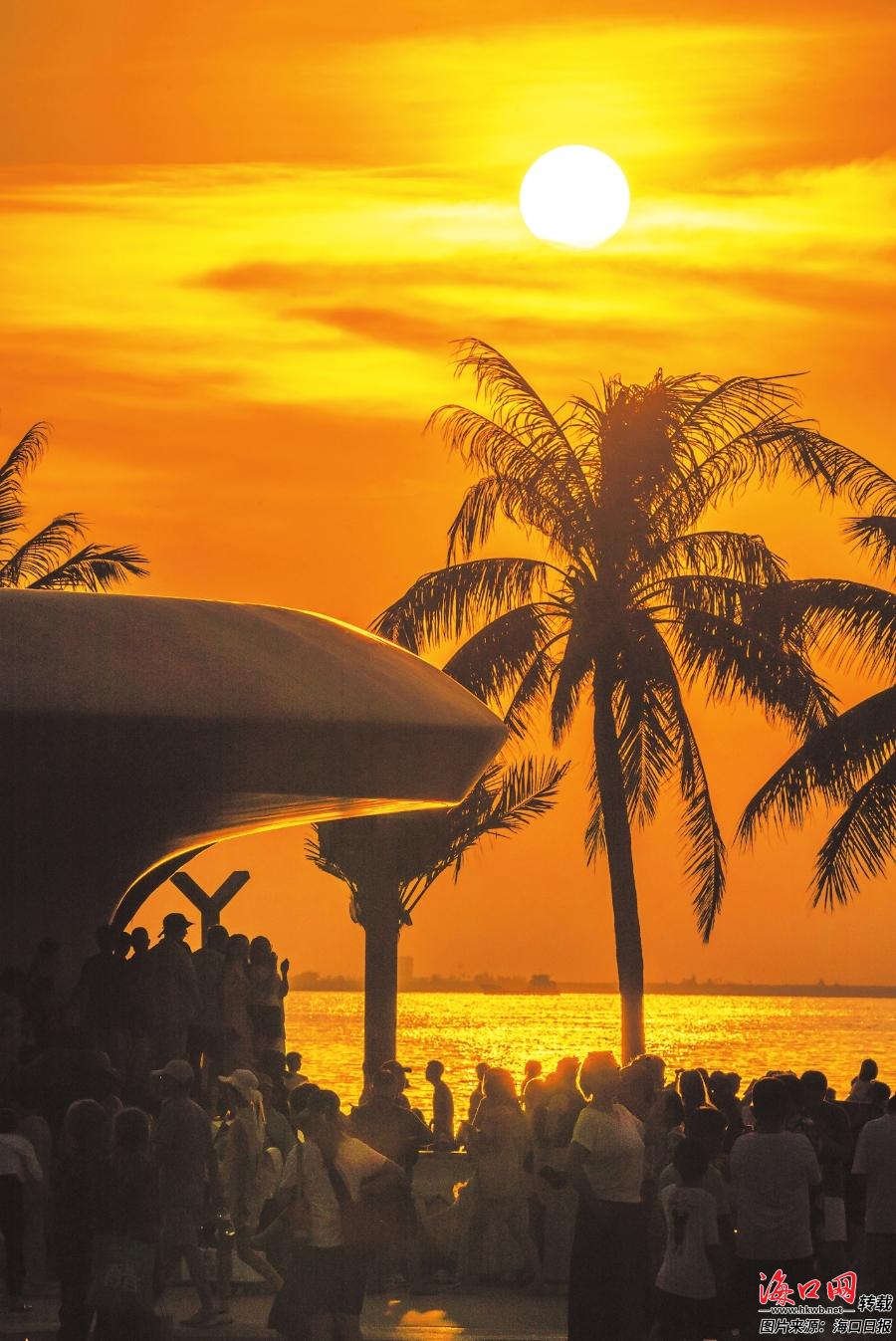

在海口灣世紀公園云洞圖書館旁,市民游客在海岸邊欣賞落日美景。 記者 楊鶴 攝

共建共治共享 守牢親海安全底線

8月的北港島,樹影婆娑,鳥兒低飛,中華鱟在灘涂下靜靜生長……一張“生態保育型”的美麗海灣名片在此形成。然而,不久前發生的不文明趕海行為,不僅影響到了村民的日常生產生活,也給當地生態保護帶來了挑戰。

為此,各部門迅速行動起來,守牢親海安全底線。8月11日,北港村村民委員會發布了文明趕海倡議書,提出村民和游客嚴禁進入自然保護區、不踩踏海草床、禁用破壞性工具、禁止亂扔包裝袋和塑料瓶等一系列倡議。

“請不要穿越紅樹林趕海,請不要傷害海草和中華鱟,請不要亂扔垃圾”……15日,記者在北港島看到,為規范近期市民游客出現的不文明趕海行為,東寨港保護區的浮標界限安裝了一排顯眼的標識牌,內容為“禁止進入自然保護區”。同時,演豐鎮和北港村已組建起志愿者團隊,除了入口處有志愿者引導游客停車外,保護區警戒線處也有志愿者值守,環衛人員來回巡查,及時清理灘涂上的垃圾。

北港島的生態實踐,正在成為不少高校社會實踐的生動案例。8月18日,來自上海交通大學的一個本科生暑期社會實踐團到達北港村,開展為期6天的調研活動。6天里,實踐團隊在北港灘涂開展中國鱟的監測調查,了解特色生態資源現狀;并與北港村委會等相關負責人開展座談,為他們梳理發展瓶頸。

“趕海的人們褲腳卷到膝蓋,手里拎著小桶,躬身于沙灘上尋找著什么……但鮮活的生機里藏著我的隱憂:這般無節制的趕海,會不會悄悄破壞這片海域的生態?”面對北港島趕海與生態保護需要共同推進的困境,實踐團團員潘冠丞在實踐后提出了建議,“可以讓企業與村集體聯手打造趕海研學游。游客體驗趕海后,再參與生態保護課程,既能為村里增收,又能提升護海意識,讓生機與生計同行。”

投之以木桃,報之以瓊瑤。從一座懸于內海的小島,再到如今備受游客歡迎的趕海勝地。北港島的居民與眾多關注此地發展的高校學子、環保組織人士,共同打造起“生態保育型”的美麗海灣,《實施意見》明確,東寨港灣將建立實施海洋生態保護制度,承擔紅樹林整治與修復、綠色低碳發展、漁旅融合生態文化名片打造等重點工作任務。

今日的海口,城因灣而美,產因港而興,人因海而富。《實施意見》還圍繞深化陸海污染系統治理、加強海洋生態保護修復等6個方面提出了25條具體舉措,不斷提升海灣保護“含金量”、涉海產業“含綠量”和“含新量”。

市生態環境局相關負責人表示,未來,將以北港島案例為示范,進一步探索美麗海灣建設中更多可持續發展的“北港島實踐”,推動實現生態共建、共治、共享。

·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

eab14377-d050-4919-ace8-2f33c1e0ad65.jpg)

6faff154-0b50-43df-bb35-acaf9da4b287.jpg)

278670f0-c63b-486a-9a5b-fa8406f57218.jpg)

31bb5895-3268-4a2d-9c0a-98ada649586f.jpg)